![]()

Cada gobierno otorga a las empresas que operan en su territorio una cantidad de créditos de carbono para gastar.

De 18 proyectos analizados en África, América Latina y sudeste asiático, solo Perú tuvo una reducción, aunque modesta, de la deforestación de sus bosques tropicales en diez años.

Un estudio reciente, realizado por Thales West, ingeniero forestal y ecólogo, investigador de la Universidad de Ámsterdam, publicado en Science sugiere revisar los métodos utilizados para distribuir las compensaciones de carbono creadas para reducir la deforestación en países tropicales, debido a su escaso impacto.

Mientras tanto, un grupo de comunidades indígenas al sur de México está logrando buenos resultados vendiendo bonos de compensación de carbono, resultado del crecimiento del bosque derivado de las actividades que las comunidades realizan para el manejo forestal. Para ello utilizan metodologías más rigurosas.

Según el estudio, sólo el 6% de los créditos de carbono generados por 18 proyectos en países de América Latina, África y el sudeste asiático están asociados a una disminución real de CO2 en la atmósfera. Los autores sugieren revisar las metodologías que se vienen aplicando con el fin de que los proyectos realmente cumplan los fines propuestos.

Los mercados de carbono se idearon como una medida para incentivar económicamente a las empresas y gobiernos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al calentamiento global. La moneda de cambio en este mercado internacional son los créditos de carbono, cada uno de los cuales equivale a una tonelada de CO2.

Cada gobierno otorga a las empresas que operan en su territorio una cantidad de créditos de carbono para gastar. Sin embargo, si la industria rebasa ese límite, se ve en la obligación de comprar créditos a otras empresas a las que les sobren gracias a un manejo más eficiente de los GEI que vierten.

Con el objetivo de evitar la degradación de los ecosistemas de los países en desarrollo, se ideó también la posibilidad de generar proyectos que contribuyan a evitar la deforestación, financiados con bonos de carbono. Así, cada tonelada de CO2 que no se emitió a la atmósfera gracias a determinada iniciativa se convierte en un crédito de carbono que puede comprar alguna empresa que lo necesite.

Estos proyectos pueden ser generados por gobiernos o por particulares y se les denomina “mercados voluntarios”. Dentro de cada parcela se incluyen los sitios para la reducción de emisiones por la deforestación y degradación de los bosques analizados por el estudio en cuestión.

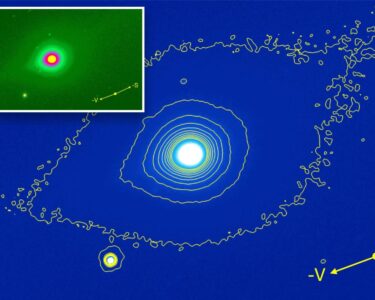

Para saber cuántos bonos van a ofrecer, los desarrolladores de los programas deben apegarse a metodologías aprobadas por el Estándar de Carbono Verificado, que consisten en realizar una estimación de cómo sería el avance de la deforestación en un área determinada si esta no recibiera ninguna intervención; a este cálculo se le llama línea de base. Después se genera un escenario hipotético de qué tanto contribuirá el proyecto a reducir la degradación del bosque. La diferencia entre la línea de base y dicho supuesto da como resultado la cantidad de créditos de carbono generados por el proyecto.

Para Thales West, estos cálculos se basan en demasiados supuestos sin considerar variables que afectan a la deforestación, como cambios de gobierno o políticas públicas.

Por otro lado, los modelos que usan son flexibles: “Un buen modelador estadístico puede generar cualquier tipo de línea de base que quiera, o al menos jugar con los datos para encontrar una que se ajuste bien al proyecto”, señala West.

Al utilizar metodologías rigurosas para calcular líneas de base más realistas y observar cuánta deforestación se logró evitar realmente, el equipo encontró que casi ninguno de los 18 proyectos logró una reducción significativa. Además, ni uno se acercó al impacto proyectado al inicio de los proyectos.

Sólo en el caso peruano hubo una reducción de 686 hectáreas anuales en la deforestación (0,24%), en diez años. Pero incluso en este caso fue menor a la estimada inicialmente, que era de 3.661 hectáreas al año, y Colombia logró evitar la deforestación de solo 49 hectáreas anuales cuando la proyección fue 2.550.

Esta situación desacredita la credibilidad de los certificados de reducción de emisiones generados por estos proyectos, explica Verónica Gutman, economista ambiental argentina, que no formó parte de la investigación.

Por eso, cobran cada vez más relevancia los Sistemas de Pagos por Resultados: se paga contra la verificación efectiva de cuántas emisiones de GEI se logró reducir por deforestación evitada en relación a un nivel de referencia. Ello implica que primero se implementa la iniciativa y después se calcula la deforestación evitada con datos reales, ya no con estimaciones basadas en supuestos.

El caso de Oaxaca

Ese es el caso de la Integradora de Comunidades Indígenas y Campesinas de Oaxaca en México (ICICO), que agrupa 12 comunidades, y usa una metodología ya existente, cuya aplicación es todo un reto porque implica una inversión inicial fuerte y de mucho riesgo, pero que viene generándoles resultados promisorios.

“Estamos vendiendo bonos de carbono resultado del crecimiento del bosque derivado de las actividades que las comunidades realizan para el manejo forestal”, explica Rosendo Pérez Antonio uno de los desarrolladores del proyecto.

En 2013, la Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica realizada en Cancún, México, compró 163 bonos de carbono a ICICO para compensar el CO2 emitido al transportar a los asistentes desde 43 países distintos.

El proyecto más reciente de ICICO abarca 27.711 hectáreas y produjo el año pasado aproximadamente 4,2 millones de dólares por la comercialización de bonos de carbono que fueron pagados directamente a las comunidades participantes, señala Rosendo Pérez.

Y explica que si bien el proyecto asesora a las comunidades en el uso del dinero, son ellas quienes toman la decisión final sobre la cantidad a invertir para continuar los proyectos de manejo forestal y la que se destinará a satisfacer sus necesidades.

“Ellas ven los recursos que están llegando por la venta de bonos como un incentivo para seguir realizando las actividades que venían realizando desde hace más de 30 años”, explica Pérez. “Los factores para la conservación de esos bosques van más allá de los recursos que obtienen. Ven al territorio como su casa, y como es su casa, la tienen que cuidar”, agrega.

Sin embargo, el reto de este tipo de proyectos es la inversión inicial, pues la venta de los certificados sólo se puede llevar a cabo tras la implementación del proyecto, explica Gutman. Sobre los mercados voluntarios, concluye que “ciertos aspectos pueden perfeccionarse. Son, en todo caso, uno de los instrumentos con los que se cuenta, pero por sí solos no alcanzan para lograr la reducción global de emisiones que se necesita para no superar los 2°C de aumento de temperatura que establece el Acuerdo de París”.

Enlace al resumen del estudio publicado en Science

Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net