![]()

En veinte años, entre 2000 y 2019, los cinco principales biomas de América del Sur perdieron 55 millones de hectáreas de bosques que han sido reemplazados, principalmente, para destinarlas a la agricultura y pastizales para la ganadería, según señaló el informe de MapBiomas, una iniciativa de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).

Esta pérdida de bosque generó la emisión de 21,4 gigatoneladas de CO2, influyendo en el incremento de los gases de efecto invernadero (GEI), una de las principales causas del calentamiento global.

El estudio, publicado por la plataforma MapBiomas, analizó la cobertura y uso del suelo de los biomas de Amazonía, Chaco, Pampa, Bosque Atlántico y Cerrado localizados en territorios de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia.

Brasil es el país que mayor pérdida de vegetación nativa ha registrado con el 81%. Y es que en su territorio hacen presencia los cinco biomas.

Los biomas son unidades de paisajes que comparten características similares en clima, flora y fauna determinados por regiones biogeográficas; son considerados pilares para el equilibrio de los ecosistemas, señala Juan Carlos Amilibia, integrante del equipo de Amazonía de la ONG Provita de Venezuela.

El informe presentado durante la COP27 de 2022, señala cuánta vegetación natural se ha perdido y qué significa esto en términos de GEI para el cambio climático, así como también sirve para saber cuánta de la vegetación natural no está protegida.

Para determinar la cobertura y uso de la tierra, 140 científicos de 70 organizaciones de diez países, agrupadas en la red MapBiomas, analizaron las imágenes del satélite Landsat para determinar la presencia de agricultura, pastizales, agua, bosque, formaciones no naturales o zonas inundables.

Esto dio como resultado un único mapa que determinó la pérdida de 55 millones de hectáreas de vegetación natural en América del Sur en dos décadas.

La mayor pérdida en la Amazonía

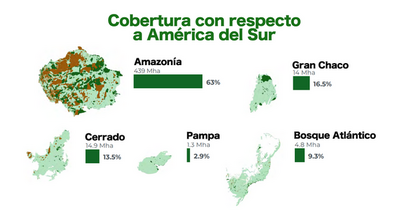

Los cinco biomas estudiados en el informe representan el 73% del territorio de Sudamérica. Es decir, se analizaron los datos de cobertura y uso de suelo de 474 millones de hectáreas (excepto de Chile).

Según el análisis, la Amazonía, el bosque tropical más grande del mundo, con más de 700 millones de hectáreas y con una biodiversidad de las más grande del planeta, perdió 21,79 millones de hectáreas de bosque en 20 años.

Durante esos años se generó el 27,4% de CO2 emitido a la atmósfera, un grave peligro mundial al ser la Amazonía uno de los principales reguladores climáticos del mundo.

Los demás biomas también importan

La deforestación en la Amazonía afecta al cambio climático, pero también los otros biomas tienen gran impacto. Si bien la Amazonía tiene la pérdida en hectáreas más grande en comparación con los otros biomas estudiados, aún conserva más del 80% de su vegetación natural. En cambio, El Cerrado, sabana tropical de 191 millones de hectáreas ubicada en territorios de Bolivia, Paraguay y, principalmente Brasil (donde ocupa el 22% del territorio), ha perdido casi la mitad de su extensión original en 36 años, desde 1985 hasta 2021, por el monocultivo de la soya, que además ha transformado las condiciones climáticas de Brasil.

La pérdida de bosques también es considerable en El Chaco, donde se perdieron 9,5 millones de hectáreas entre el 2000 y el 2021. El cambio de uso de suelo en este bioma se dio principalmente de bosques a pastizales y agricultura.

El Gran Chaco, como también es conocido, es el bosque seco tropical más grande del mundo al ocupar 110 millones de hectáreas en Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. La reducción del 10,6% de su bosque generó la emisión de 3,8 gigatoneladas métricas de CO2.

En el caso del bioma Pampa, perdió casi la mitad de sus pastizales naturales por cuenta de monocultivos y la silvicultura. En este territorio compartido por Argentina, Uruguay y Brasil, en 20 años se han perdido 8,5 millones de hectáreas, causando la emisión de 700 toneladas métricas de CO2.

Brasil tuvo la mayor pérdida de vegetación nativa pampeana, debido a la expansión de las plantaciones de soya, precisa el informe.

El Bosque Atlántico es considerado por los científicos como un “punto caliente” por la gran deforestación para pastizales, agricultura, plantaciones forestales y ciudades. El bioma tiene 130 millones de hectáreas que van desde la costa atlántica de Brasil hasta el noreste de Argentina y el este de Paraguay. Dentro de este territorio habitan cerca de 148 millones de personas y se encuentran grandes ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo.

El estudio reveló que en 36 años, la Mata Atlántica, como también es conocido, perdió 6,6 millones de hectáreas y generó 3 gigatoneladas métricas de CO2. Es decir, perdió el 11,3% de su territorio, conformado por vegetación secundaria (la original ya había sido deforestada en un período anterior).

La transformación de bosques en campos ganaderos para producir carne de res es otro de los impulsores de la deforestación en la región, sobre todo en Bolivia, Paraguay y Argentina, países en donde se ubica El Gran Chaco.

Otro de los cultivos que está provocando deforestación es la palma aceitera, presente en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil.

De acuerdo a las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción mundial de aceite de palma 2022-2023 llegará a las 79,16 millones de toneladas. Esto representaría un incremento del 4,2% comparado con el periodo 2021-2022.

Ya en el 2018 un estudio publicado en la revista Science identificó al monocultivo de la palma aceitera como uno de los mayores impulsores de la pérdida de los bosques en el mundo.

El principal reto que enfrentaron los analistas fue que en muchos países de América del Sur no hay información sobre el uso del suelo de sus territorios. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela no tiene datos sobre el uso de suelo en actividades agrícolas, agua o actividades extractivas. Esta situación complica el análisis de los científicos sobre la deforestación anual.

Una estrategia sugerida por MapBiomas es el trabajo de las comunidades indígenas. El informe resalta la importancia de que el territorio sea protegido y conservado por los pueblos indígenas. En el caso de la Amazonía, 231,9 millones de hectáreas pertenecen a indígenas y de estas solo el 1,2% fueron deforestadas desde 1995.

Los expertos señalan que la forma más eficiente de conservar los bosques es declararlos área de protección y asegurar las tierras indígenas, pues está demostrado que cuidan el territorio eficientemente.